研究紹介

数値シミュレーションやデータ解析を用いて,気象とその周辺分野の研究を行っています。

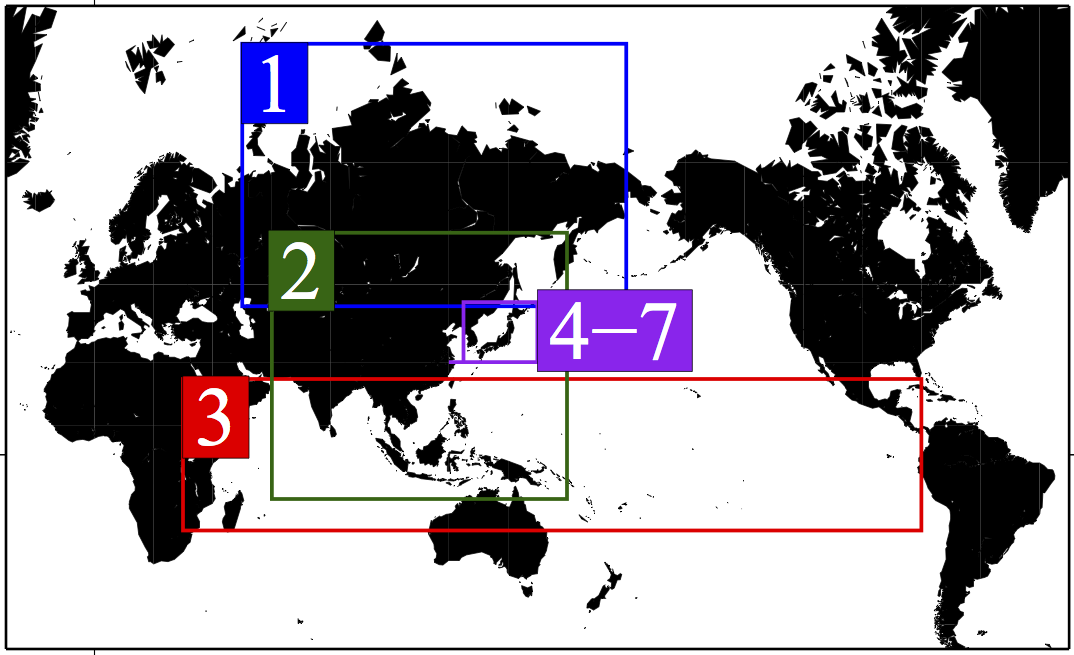

これまでに行ってきた研究内容を紹介します(地図中の番号と説明文の番号は対応しています)。

世界を対象とした研究テーマ

1.シベリア

a.永久凍土の融解・土地被覆の変化と水循環の応答

(Yoshida et al. 2013)近年,永久凍土の融解が進みシベリアの地表面は大きく変化しています。アラス(図1,左下の黒い部分)と呼ばれる湖の面積が拡大し,生態系や水循環への影響が懸念されています。今後森林が消失し,草地や湖の面積が拡大したときの水循環への影響を非静力学モデル(JMA-NHM)を用いて調べました。その結果,シベリアの水循環は湖の拡大によって大きく変化し,降水量や森林からの蒸発散が加速されることが明らかになりました。

図1 シベリア(9月末)の地表面。

b.積雪深の増加と水蒸気輸送の関連

(一期生・卒論)シベリアは温暖化の影響が他の地域より大きく現れる地域として知られています(アイスアルベドフィードバック)。そのため,積雪深の減少が考えられますが実際の積雪深は増加しています。このメカニズムを地点データと再解析データを用いて調べました。

2.アジア

c.蒸発散を規定する気象状態量の解明

(一期生・卒論)アジアモンスーンは梅雨前線の一部で,海や森林からの蒸発散がモンスーンの流れに影響を与えています。アジアモンスーン地域の蒸発散を規定している主な気象条件を再解析データを用いて調べました。

3.熱帯

d.大気場と降水量の長期変化

(二期生・卒論)赤道太平洋を中心に,降水量の長期変化と大気の振動モードとの関連を調べています。

(現在進行中!)

日本を対象とした研究テーマ

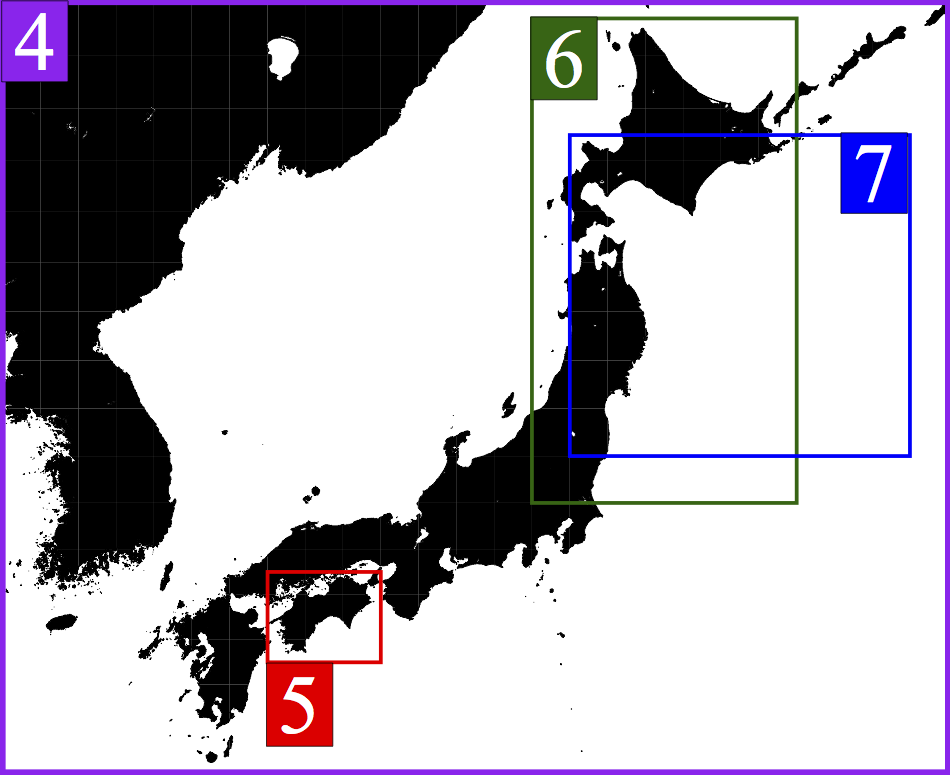

4.全国

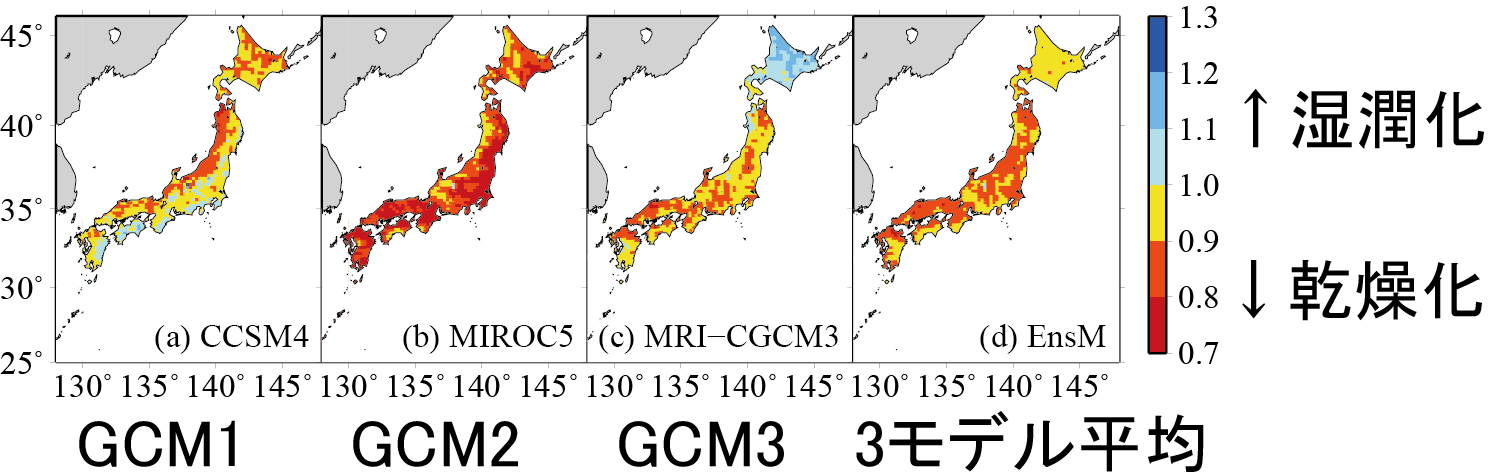

e.温暖化に伴う降水量の変化と水稲の病害の将来見通し

(Yoshida et al. 2012)複数の全球気候モデルを境界条件として高解像度化された気象データを解析し,日本の降水量の将来変化を解析しました。日降水量はやや増加するものの,降水の頻度は減少し,降水日に雨が降る量は増加することが明らかになりました。こうした結果を受け,水稲の病害のひとつであるいもち病のリスクは低下する見込みであることを示しました(図2)。葉が保水できる量には限りがあるため,降水強度の増加よりも降水日の減少の方が主要因であることが考えられます。

図2 水稲の葉面上水分の将来予測。赤いと病害リスクの低下,青いとリスク増加が見込まれることを表す。

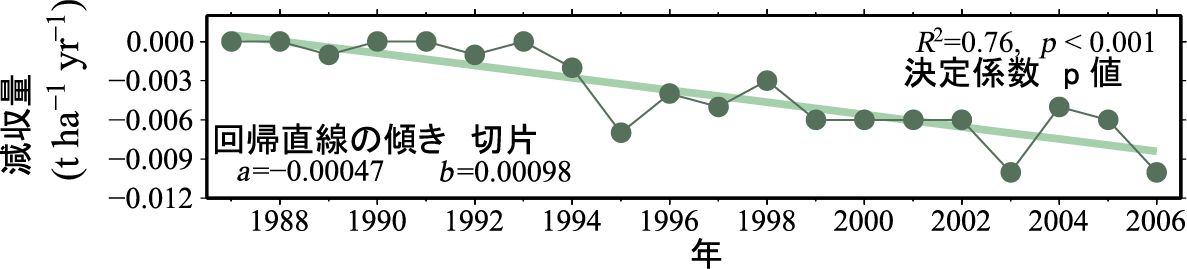

5.四国

f.都市化による環境の変化とコメの収量への影響

(Yoshida et al. 2012)四国は全国平均よりも速いペースで都市化が進行しており,環境への影響が懸念されます。都市化が実際に起こってきたデータと,都市化がもし起こらなかったとしたら,の2通りを用意し,JMA-NHMモデルで両者の気温の違いを調べました。四国では過去20年の都市化によって日最高気温は約0.2℃上昇し,それにより約1200トンの減収が起こっていたことを明らかにしました(図3)。

図3 土地利用変化に起因する環境変化で発生したと推定されるコメの減収量。

6.東日本

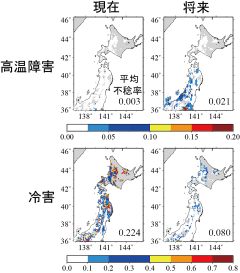

g.コメの収量と高温障害・冷害の将来変化

(Yoshida et al. 2015b,二期生・卒論)

東日本は,今後さらにコメの重要な生産地となっていくと考えられます。一方で東北地方は冷害の発生が深刻な地域でもあり,今後の見通しを明らかにすることが望まれます。そこで農研機構,早稲田大学と共同で水稲生育シミュレーションを行い,将来変化を推定しました。二酸化炭素の施肥効果と冷害の緩和で東日本は増収が期待されるものの,高温障害の顕在化も推定されました(図4)。それでも冷害の影響は高温障害より大きく,今後は高温と低温の両方に警戒が必要となっていくことを示しました。

図4 現在(1981-2000)と将来(2081-2100,RCP4.5)の気温による不稔率の空間分布。右下の値は領域平均値。

7.三陸沖

h.ヤマセの発生メカニズムと東北への影響

(二期生・卒論)冷害の発生要因としてヤマセが挙げられます。ヤマセ発生時に特徴的な気象場と東北地方太平洋側への影響を再解析データを用いて調べています。

(現在進行中!)

バナースペース

吉田 龍平研究室

〒960-1296

福島県福島市金谷川1番地

共生システム理工学類

研究実験棟204号室

TEL.024-503-3279

FAX.024-548-3181

お問い合わせ

E-mail:yoshida [at mark] sss.fukushima-u.ac.jp

(SPAM対策のため [at mark]を

@かえて送信ください.)

研究室へのアクセス方法は

こちらから ★