福島大学放射線計測チーム

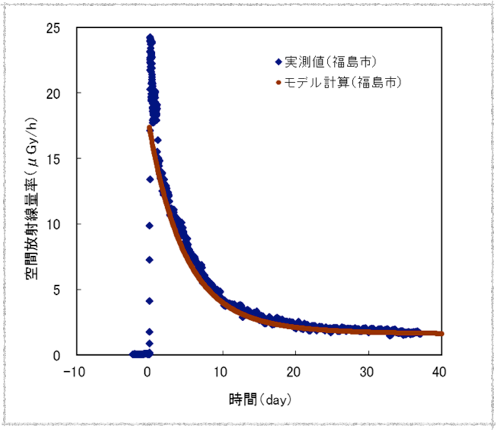

福島市の土壌に含まれる放射性物質(核種)の同定を元に、今後の空間放射線量率の推移についてグラフに表してみました。図1は福島市におけるこれまでの放射線量率の実測値(青)と核種同定による推移モデルを用いた計算値(赤)を表したものです。放射性物質が福島市内に降下したと考えられる3月15日を起点(0 day)にしています。なお、実測値において0 day 以降には放射線量率の上昇は見られておりませんので、福島市での空間放射線は基本的に3月15日に降下した放射性物質からのみ発生していると考えられます。

図1 福島市の空間放射線量率の時間変化(実測値とモデル計算の比較)

空間放射線量率は福島県の公表データから引用

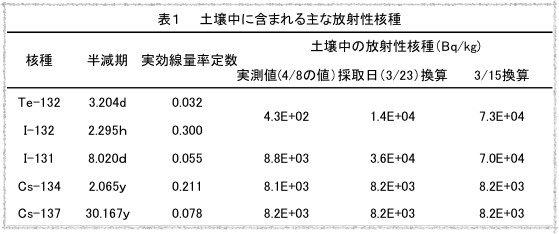

このモデルの基礎になっているものは、4月8日に測定した土壌における核種の比率です。表1にその値を示します。

Te-132とI-132は放射平衡にあるため、2つの核種の合算した値を記載した

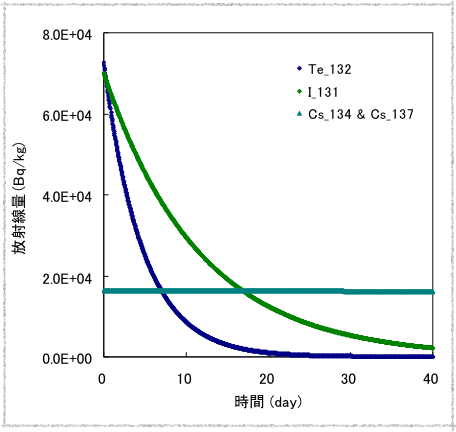

各核種によって、その半減期は違いますので、それぞれの半減期をあてはめて、0 day(3月15日)からの推移を計算したグラフが図2になります。Cs134とCs137は現状ではほぼ等量であり、また半減期がそれぞれ2年、30年と長いので、この図では差が表しにくいために足し合わせた値として載せています。またI132はTe132がβ崩壊することでできる娘核種ですので、グラフ上にはTe132のみを記してあります。

図2 土壌中の放射性核種の存在量の時間変化(40日間のモデル計算)

これらの核種の推移をもとにして、各核種からのγ線の放射強度の違いを考慮した上で放射線量率に直したものが図1で示したものでした。40日間の推移をほぼ再現しているといえます。

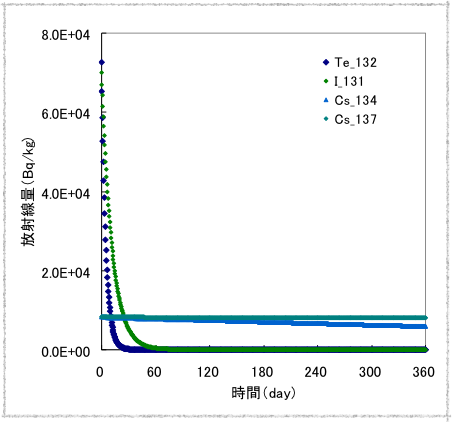

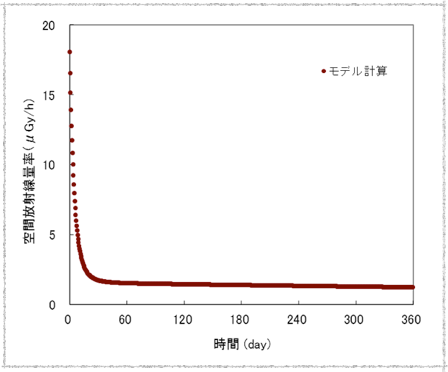

ちなみに図3では360日間の計算を示していますが、60日後(=5月中旬)くらいからはほぼCsが主体となります。また360日後では若干Cs134が減り出していることがわかります。

図3 土壌中の放射性核種の存在量の時間変化(360日間のモデル計算)

図3をもとに、福島市の放射線量率の360日間の変化を推定すると図4のようになります。この図からわかるように、今後しばらくは1μSv/h程度の放射線量率が続くものと考えられます。ただ雨により地表の放射性物質が徐々に洗い流されれば、このグラフより早く低い値になる可能性はあります。

図4 福島市の空間放射線量率の時間変化 (360日間のモデル計算)

福島市の空間放射線量率の推移について(平成23年5月7日掲載)

印刷がうまくできない場合はPDF版をお使いください。[PDFを表示/ダウンロード]